8 7 年做《戏不演了》时,有人半开玩笑说我糟蹋了福建戏《三家福》。如果他今天来看的话,可能会杀死我。可是,我真的没有亵渎之意,只想让观众笑一笑,我希望剧场里多一点欢乐。

福建戏《三家福》的风趣幽默,和里面的小人物、人情世故柴米油盐和那可爱的“十二两银”,深深地吸引了我。我最早的构想是:如果我们来演这个戏,我们真的了解戏中人的处境吗?我们朋友里好象没有“家无隔日”,的人,那么,我们演出来的《三家福》和剧中穷人的《三家福》一样吗?

去年底回来后,老朋友们大力推荐电台的“心情列车”和电视的“搞笑行动”,我立刻成为忠实听/观众,听别人诉说心事,看演员表演市井小事,又感动又开心。有时候被震动了,为什么剧场里不常听到看到这些人这些事?是不是不幸应验了剧评家Eric Bently 所说的:“没有一个创作的剧本,比实际生活的剧本还要感人,只是生活中有许多剧本我们不知道而已。”

那么,到底我们的剧场和周围的人有什么关系吗?换另一个说法,我们的剧场是他们的剧场吗?在这个搞戏困难的时刻,我不禁想………再换一个说法,如果由一群和剧场没关系的人来演,《三家福》会是什么样?

所以《三家福》里面的《三家福》已经不只是一个戏而已,每个来演戏的人都带来自己的心愿,希望通过《三家福》实现。我们这群创作《三家福》的人是不是也一样,在和一个梦赛跑?谁不希望能有特异功能,能叫灯泡自己亮亮?

六十年代的电视谐剧、流行歌曲、电影和地方戏曲,是我文化成长的一部分,一想起童年,就会想起:王沙野峰、《蔓莉》、《负心的人》、《三家福》等。最近读到关新艺的《关叔话旧》,看到另一批演艺者的世界,一个和我们剧场工作者完全不同的世界。他们娱乐了多少人,他们为多少人的成长和过去留下烙印......

《三家福》可能就是这几个不同世界组成的。

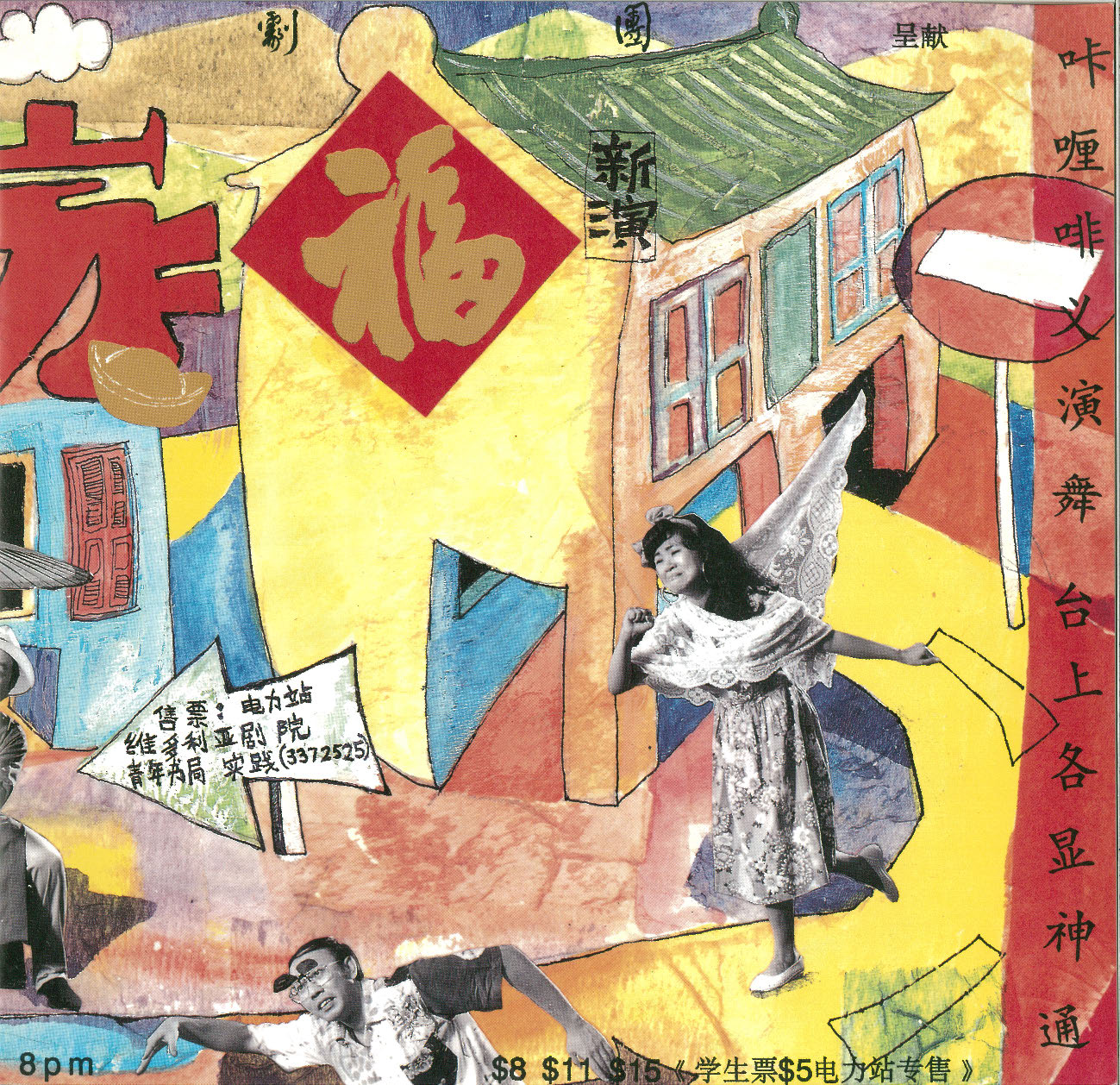

这回的创作是有导演,有演员,有设计之后,才在一起写剧本。我和浩亮拟出情节大纲后,演员们创造自己,聚在一起天花乱坠地一段一段做,最后的紧急时刻,大家挤在中文电脑旁边你一句我一句地挤台词,所以是一百巴仙的集体创作。和臭味相投的老朋友新朋友们一起奋斗,常常是创作中最痛苦又快乐的事。他们白天工作,晚上废寝忘食,为的是………和观众们一起痛快地笑!所以,请大家放松一点,…………他们是十分可爱的人,真心诚意的要用最动人的色彩来点缀这幅三家福图,以下是编者根据他们的自白所做的素描。